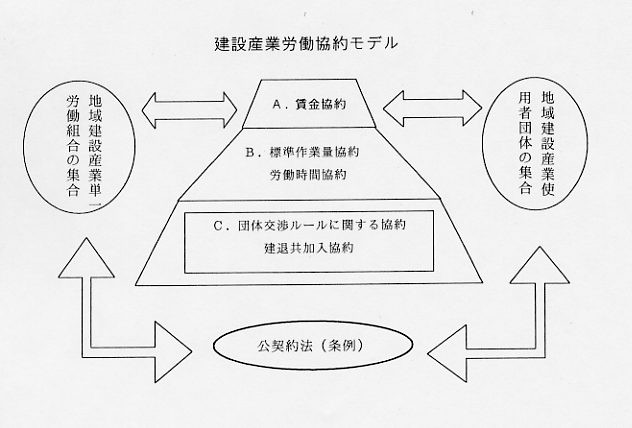

目 次 1.建設労働者の賃金・労働条件を検討するにあたって 2.日本の大企業における賃金制度の特徴と問題点 3.建設労働者の家計費の実態 ―埼玉土建生活実態調査に基づいて― 4.ダンプ労働者の働き方と賃金、単価の現状 5.大手企業交渉と建設現場労働者の賃金 6.来年度の部会での検討課題 1.建設労働者の賃金・労働条件を検討するにあたって 松丸 和夫 1.賃金調査部会の1年を振り返り、展望する 建設労働者の賃金・労働条件は、公共工事のコスト削減、建築・建設市場の規模縮小、重層下請末端への施工と価格に関する負担の増大により、かつてないほど引き下げと劣化の圧力が強まっている。その上、コスト計算を、従来の労務費と歩掛を含む積み上げ方式からユニット・プライス方式に転換して、賃金・労務費をブラックボックスの中に閉じこめる施策が進められようとしている。受注競争のために、建設事業者の多くは、ソーシャルダンピングともいえる安値売りのために建設労働者の市場賃金を低下させることで、生き残りをはかろうとしている。われわれは、そのような傾向に対して、研究所独自の立場から、賃金低下が建設労働者の仕事や生活のあり方にどのような影響を及ぼしているか、建設産業の健全な再生にとって必要な改革の課題は何か、建設産業における賃金・労働条件決定メカニズムに新たなルールを確立するにはどうしたらよいか、2年計画で研究計画を開始した。 今年度の賃金調査部会は、計画年度の1年目として、以下にみるように、①建設産業における賃金問題の現状と打開の方向、②日本の大企業における賃金制度のあり方の検討、③建設労働者の家計の特徴と問題点、④ダンプ労働者の賃金・単価について、⑤大手企業交渉と建設現場労働者の賃金問題、というように多岐にわたる検討を進めてきた。若手の研究者と建設・建設関連運動に直接関わってきた部会員の協力により、今後の建設賃金を展望するための重要なステップを踏むことができた。 以下では、調査部会で報告・検討されたテーマに関連して若干のコメントを加えたうえで、最終報告で予定している建設産業における労働協約モデルに関する暫定的試案を紹介する。試案であるので、関係各位の積極的なご意見・ご批判を歓迎するものである。 2.賃金と家計の関係 建設大手を含む日本の大企業で、迷走的に導入されてきている成果主義賃金は、今日随所で批判されているように、総額人件費削減が本音の目的のため、従業員の多数派に「がんばっても報われない」状況を生み出した。そして、多くの場合、業績評価の明白な基準とその運用の保証がなく、あらたな不公平感を社員の間に引き起こし、勤労意欲を低下させている。最も深刻なのは、こうした傾向が日本企業の競争力の源泉として内外で高い評価のあったチームワークや長期的人材育成といった慣行を根こそぎにしかねないことである。情報の共有もよいコミュニケーションも不足し、若手社員を先輩社員が丁寧に育てる気風も崩壊し、何がなんだか判らないまま仕事に駆り立てられる「やりがいのない多忙」が支配していないだろうか。 他方で、全建総連東京都連の賃金調査では、職人・労働者の全職種常用賃金が2001年の16,299円から2004年には15,885円と3%近くも低下しており、賃金低下に歯止めがかからない。大企業の成果主義どころか、標準作業量や1日当たりの作業量を増やして長時間働いても、受け取る賃金・手間は低下するという最悪の事態が発生している。市場メカニズムに100%の信頼をおく経済理論(家)によれば、賃金が低下すれば建設産業に働く就業者が減少してちょうどよい、いずれ均衡点に達すると予測するだろう。だが、この市場ルールには際限というものが実際ないし、このような賃金低下傾向のもとで生活困難や自殺に追いやられる建設従事者の問題はいっさい解決しないだろう。長期的産業ビジョンを建設産業に確立する必要はもちろん否定しないが、現に建設産業に従事することで仕事と生活を継続している人々を追い立てるような政策は断じて受け入れられないだろう。 今回の報告書における埼玉土建の家計調査分析は、そのような意味で低収入・低所得化の進行が建設労働者家計にいかなる歪みをもたらしているかを如実に物語っている。 賃金は生活できる賃金でなければいけない。問題は、「生活」の中味である。賃金は、「労働の対価」として支払われるから、時間単価、日単価、月ベースが一般的である。しかし、日本の一般勤労者のようにボーナスも支払われる場合、年収単位で賃金を捉えることも必要となる。さらに、失業したり仕事がなかったりする期間も含めて、いったい現役として働ける生涯においてどれだけの賃金を得ることができるのかという関心からは、生涯賃金というものを考えなければならない。他方、生活とは、一日単位で完結するものではなく、この世に生まれて、家族なりを形成して、そして後継者を育てていく。それは一つの家計の中だけで完結するものではないが、生涯を通じた賃金、生活費を基礎にした賃金要求が非常に重要になっている。賃金をコストとしてしか捉えない経営者の意識は、この点を無視するものである。 3.大手企業交渉と公契約条例制定運動は、労働協約ルール確立への橋頭堡 (1)「協定賃金運動」から「賃金協定運動」へ 全建総連は、1961年以来「協定賃金運動」に取り組んできた。だが労働組合によって「宣言」された賃金と実勢賃金の乖離が大きくなるなかで、1996年に日額3万6千円の「協定賃金」宣言をして以後この取り組みは保留されている。翌年には「建設産業の民主化・近代化と労働協約について(第二次中間報告)」が出され、産業別・地域別の労働協約締結が長期的方針として掲げられた。相前後して、公契約法・公契約条例制定に向けた運動は、全国的に広がりを見せ、自治体の一部では条例制定の検討開始や、国への意見書採択が進んでいる。また、中小建設資本のなかには公契約条例制定に賛成する動きも出始めた。この運動の発展方向に建設産業における労働協約の確立を展望することは長期的視点として重要なことである。しかし、公契約条例を実現するためにも、地域における労働協約締結をめざす運動が同時に求められる。なぜなら、公契約条例(法)に賃金等の労働条件の実質的改善を盛り込むためには、業界団体、個別企業との労働協約締結に向けたなんらかの合意が不可欠だからである。交渉相手なき「協定賃金運動」から、労働協約の締結をめざす「賃金協定運動」への展開にとって、建設産業労働組合の組織力・交渉力が地域における主流の位置にまで高まらなければならない。たとえば、一地域における建設産業労働者の多数派を形成することが、未組織労働者も含めた労働協約の「一般的拘束力」を実効性あるものにするからである。労働組合法第18条は、「一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受ける」場合に、厚生労働大臣または都道府県知事が労働協約の適用を受けない他の同種の労働者とその使用者にこの労働協約の適用を決定できることを定めている。しかし、建設産業においてこの条項にもとづく拡張適用の実例はまだ存在しない。また、「大部分」というのは、最低でも過半数とみるべきだろう。 (2)建設業の再生とその諸条件 建設産業における労働協約締結の目的は、第一に、建設産業で働く労働者がその技能を維持・向上し、生活を長期的に支え人間らしくくらせるだけの労働条件を実現することにある。第二に、賃金やコストの異常な引き下げ、建設事業者間の無節操な競争を防止し、建設産業の持続的な発展・存続のために「公正競争」の条件を整備することが必要である。際限なき低請負単価、指し値発注に辟易させられている建設事業者の間でも「公正競争」への期待は強まっており、労働協約が広範囲に成立し、どの企業もこれを遵守しなければならない状況になれば、資材費、品質や施工技術に関心を集中して競争できると考えるようになるだろう。人々の命と安全をささえる建設産業の製造物の品質確保は、どんなコスト競争下にあっても、人命尊重の立場から軽視することはできないからである。 労働協約とは、労使当事者が団体交渉という話し合いを通じて見出された合意を相互に確認し、協約内容遵守の約束を前提に成り立つものである。労働組合は、労働者の労働条件の維持・改善が仕事と生活の両面で必要だから労働協約を必要とするのに対して、使用者は一定の技能・知識水準をもつ労働者の確保と施工・品質保証に必要な限りで労働協約締結に合意するかもしれない。しかし、野丁場をはじめとして日本の建設労働市場は、依然として圧倒的未組織状態にあり、低賃金でも働こうとする労働力が供給される限り、労働者の確保という観点だけで使用者が労働協約に合意するのは至難の課題といえよう。だが、規制緩和のおかげで、最低賃金制度はその本来の機能を弱め、公共工事の設計労務単価も賃金低下の歯止めになりにくくなっている。建設産業の労使当事者に残されている生き残りのたたかいとして、労働協約制度を日本の建設産業に確立していくことが、建設産業の再生・存続にとって避けて通れない課題になっている。 (3)労働協約による公正競争と公正賃金 基本賃金を内容に含む労働協約を締結していくためには、いくつかのステップを踏んでいく必要がある。なぜなら、基本賃金をどのように決定するかは、労使関係においてもっとも対立する要素を含んでいるからである。労使間の「生存をかけたたたかい」は、基本賃金をめぐって繰り広げられる。しかし、企業別・事業所別の労使関係に対応した労働協約が主流の日本では、建設産業に限らず企業の枠を超えた地域別・産業別労働協約の蓄積はきわめて少ない。その理由は明白である。第一に、地域における産業別単一労働組合の結成が遅れていることである。ただし、全建総連傘下の一定範囲の単一組織は、職種・業種を縦糸に、地域・居住を横糸に編成されており、「一の地域」で多数派となる可能性が出てきた。労働組合に加入する動機とメリットは、多様であっても、強大な建設産業労働組合組織こそが労働協約締結の基本的条件である。第二に、労働協約締結の当事者の一方であるべき地域の業界・経営者団体が、依然として「公正競争」の前提として「賃金・労働条件の平準化」の必要を認識していないことである。「賃金問題は、個別企業経営の問題」と距離を置く業界団体があるとすれば、そのことが自分たちの際限ないダンピング競争の疲労の原因になっていることを知るべきである。とりわけ、大手建設資本の重層下請の位置にある地場ゼネコンや事業者が、労働協約に無関心でいるということは足元を確かめずに前へ進もうとする無謀な姿勢といえるだろう。建設産業における地域的労働協約を確立するために、談合による業界利益の追求をやめて、団体交渉の一方の当事者として機能する使用者団体の発展を求めるべきである。第三に、これまで日本の建設産業は、法令や行政による指導・監督を、時には「保護」として歓迎し、時には過剰な「規制」として折り合いをつけてきた感がある。しかし、労働協約を締結するためには、地域の建設産業についての明確なビジョンを使用者団体がもつ必要があり、他方、労働組合側も建設就業者全体を視野に入れた労働諸条件の適正化をめざす責任が問われる。ここにいたって、労使団体の「自治能力」<=労使の話し合い、妥協点の模索、構成員(業界と労働組合員双方)への合意の徹底>が、「自律的労使関係」確立の必要条件となる。それは、元請・下請関係でいつも上を見て従順であり続けた中小建設企業や事業主が、労使関係のパートナーと手をつないで上を見て「公正競争」のためにいうべきことは強く主張する取引慣行を確立することにつながるであろう。労働協約に支えられた「公正競争」の新しい地平への第一歩である。 (4)協約締結機構の確立の方策――“合意の積み重ねと賃金協約への飛躍” 未踏の現実的運動課題としての地域における建設産業労働協約機構の構築は、「公正競争」と「公正賃金」を土台に、集団的労使関係の形成と交渉ルールの確認、そして協約締結機構(仕組み)づくりとして進められるべきである。そのさい、後掲の図【建設産業労働協約モデル】に示したように、公契約法(条例)を労使共通の基礎として、①団体交渉ルールに関する協約②建退共加入協約を出発点とし、③標準作業量協約あるいは労働時間協約を締結し、④賃金協約の締結へといたるプロセスが考えられる。もちろん、この階層的序列は、労使合意の難易度順に取り組みやすいところから並べたものであり、これまでの建設産業労働組合の運動実績をふまえたものである。この階層的労働協約モデルは、状況によってはもっとフラットにもなりうるし、上下が入れ替わることもあるだろう。しかしもっとも困難な課題は、図のBからAへの移行であり、そこには「飛躍」ともいえる質的変化が求められる。2004年10月の全建総連関東地協の企業交渉で、「月額50万円以上」の確保という組合側要求に対して、それを頭から否定する企業はなかったが、これを協約として確認し、工事現場末端でも確認し遵守させるためには、現在の重層下請構造のなかではいくつか克服しなければならない課題が残される。元請・大企業が末端の現場賃金にまで本気で注意を払う可能性が少ないからである。そこで、Aの賃金協約締結にあたっては、職種別あるいは全建設職種共通の日額賃金を「最低賃金」として労働協約化する必要があるだろう。「公共工事の設計労務単価」が骨抜きにされようとしている現在、これを労働協約の「最低賃金」なり「目安賃金」として労使合意しておくことは、「公正な競争」と「公正な賃金」で共通の基盤に立つべき地域建設労使の急いで取り組む課題といえよう。さらに、将来的には同一職種であっても、技能等級・職能資格に応じて、いくつかの段階の等級賃金表を労働協約によって労使で合意する可能性も展望できるだろう。 (5)日本における建設産業労働協約の挑戦 日本の労働市場が、急激に非正規化・不安定就業化している現状を前にして、「すべてが建設産業化している」といわれている。経営の安定した企業と雇用の安定した常用労働者が、職場や企業を基礎に団体交渉を積み重ね、労働条件を改善するために労働協約を制定していく、という従来のモデルが揺いでいる。実際上は、企業から作業空間と機器を無償で貸与され、指揮命令にしたがって「非裁量的」に長時間働く事実上の労働者が、請負業者・個人事業主として法的には扱われてしまう形態が増加している。日本では、これまで産業別の労働協約がまれにしか制定されなかったことに加えて、周辺化させられ、労働者としての基本的権利を剥奪され、不安定な就業状態にある人々の労働条件を改善するための運動と政策にとって、建設産業の労働協約制度の確立は、チャレンジングで困難だが、普遍的な意義と波及力とをあわせもつ新たな労働運動の挑戦ではなかろうか。 少子化が進み、人口減少社会への転換期を前にして、建設産業における労働者派遣、外国人労働力への建設労働市場の「開放」が予想される。国や地方自治体の公的責任放棄とあらゆるサービスの「民間開放」という名目で、安価あるいはプレミア付の「払い下げ」で市場の過当競争が展開するもとで、建設産業における労働協約制定運動は、高い次元の質をともなった「社会的賃金運動」を切り開くであろう。

2.日本の大企業における賃金制度の特徴と問題点 田中 なお これまで、日本の大企業における賃金システムといえば、年功賃金が挙げられてきた。しかし、現在、このような抽象化が難しくなってきている。1990年代以降、成果主義賃金の導入が進められてきたからだ。1990年代初め~半ばに、成果主義賃金は一部大企業の上位の管理職を対象として導入された。これを嚆矢として、1990年代後半には多くの大企業の管理職に成果主義賃金が採用されるようになった。さらに2000年代なると、成果主義賃金は一般社員へとその対象を拡大し始めている。同時に、この動きは、中小企業へも広がりつつある。いまや、成果主義賃金は、日本の大企業の賃金を分析する上で欠くことのできないものとなった。 そもそも、成果主義賃金とは何か。成果主義賃金とは、平たく言えば“個々人の業績・成果に応じて賃金額が変動する”賃金システムである。これまでの賃金システムでは、個人の能力の多寡に応じて賃金が支払われてきた。大雑把にいえば、個人の能力が高ければ高いパフォーマンスを上げるであろうという因果関係に基づく賃金システムといえよう。1990年代以前の多くの日本企業の賃金システムは、いわば潜在能力に依拠したものであったということができる。対して、成果主義賃金は個人の発揮能力の多寡に応じて賃金を支払うシステムである。例え高い潜在能力を持っていたとしても、それを発揮して初めて評価の対象となるのが成果主義賃金の特質といえる。 成果主義賃金導入の眼目は、年功賃金との決別にあるといわれている。これには二つの側面がある。ひとつは、人件費削減の側面である。年功賃金は、その制度設計上、人件費が硬直的になる。同時に、現在の日本大企業の従業員年齢構成をみれば、人件費の高止まりをも意味する。長引く不況の中でグローバル競争にしのぎを削る日本企業に、高い人件費を支払う余裕は残されていない。とはいえ、一律に賃下げを実施すれば、従業員のモチベーションに悪影響を及ぼすことが予想される。そこで、成果に応じて賃金を上下させることで、従業員のモチベーションを維持しつつ、人件費の抑制・削減を実現することが可能になる。 もうひとつは、従業員に求める能力に関わる側面である。従来、日本の大企業は、“ヒト”基準で従業員を配置し、評価を行ってきた。すなわち、自社内で従業員を長期的観点から育成し、長期的に評価してきたのである。企業が求める能力は、組織への高い忠誠心・協調性・幅広い部門の知識といったいわばジェネラリスト的なものであった。だが近年、企業は、短期的に成果が形になるような高い専門能力と企業からの自立(あるいは自律)を従業員に求めるようになった。そのために、職種・役割・職責・職群といった何らかの仕事基準に基づくシステムが必要となった。成果主義賃金は、この要請を満たしうるものであった。 成果主義賃金は、従業員の成果を職務や役割や職種・職群といった仕事基準の序列に編成され、MBO(目標管理制度)やコンピテンシー等の“目に見える業績・成果”に照らして評価される。だが、日本で実施されている成果主義賃金は、例えばアメリカで採用されている賃金システムとは異なることに留意しなければならない。仕事基準というモノサシはあくまで個別企業内部で決定されたものであり、既存の横断的な賃金水準に基づいて決定されたものではない。また、MBOの使用方法も、アメリカの場合は労働者の教育・能力開発を主たる目的として導入されるものであり、必ずしも日本の場合のように賃金額決定のために使用されるわけではない。評価も、アメリカでは恣意性を極力排している 。 一方で、勤続や年齢・学歴といった年功賃金を形成していた基準は縮小・廃止された。その結果、成果・業績如何で従業員間に大きな賃金格差が生じるようになった。 上述のような成果主義賃金が一般化するにつれ、その問題点も顕在化してきている。 第一に、評価基準の公平性が確保されているかが挙げられる。異なる仕事や部門間の仕事の違いが反映されているか、仕事の量・仕事の質といった仕事内容を正確に評価できているか等が疑問視されている。また、本人の努力を越えた部門の業績によって賃金が大きく左右される点も危惧されている。さらに、従業員が自分で仕事を選べなかったり、責任や権限を付与されていなかったりする場合、目標を達成することは難しいだろう。 第二に、評価者の評価能力の有無・ばらつきといった点が指摘されている。いわゆるえこひいきや個人的な好悪の感情が公平・公正な評価に悪影響を及ぼす可能性があるし、考課者訓練の不徹底や、各管理職の評価能力の高低が部下の賃金に直接反映してしまう危険性があるからである。 第三に、評価プロセス・評価結果の不透明さも問題になっている。たとえば、何をどの程度達成すれば、どのような評価が得られるのかがはっきりしないことが多い。目標をクリアしたとしても、部門間の調整によって評価が引き下げられたりするケースも散見される。また、目標を矮小化によって全社的な業績が低迷したり、評価結果が公開されない、評価結果に納得がいかない、苦情処理システムが不十分であるといったことによって、従業員のモチベーションが低下したりすることも問題視されている。 第四に、チームワークの低下や評価に伴う上司・部下のストレスの増大など、組織の円滑な運営に支障をきたすことも挙げられよう。自らの成果のみを追求することが、部下の教育や同僚との情報の共有といった組織としての強みを阻害することもある。評価結果をめぐって、上司・部下間の人間関係が損なわれることもある。 第五に、成果主義賃金が、経営者層に導入されていない場合があったり、あるいは導入していても不十分であったりする場合が問題である。成果主義を喧伝する以上、経営者自らが範を示すべきである。にもかかわらず、従業員のみに成果主義を導入しても、全社的なコンセンサスは得られないと考えられる。 このように現在導入されている成果主義賃金は、課題が山積している。しかも、上記の問題点から、以下の問題が必然的に発生しているのである。すなわち、成果主義賃金の導入によって、(1)成果をめぐる労働者間競争の激化、(2)労働者の生活の不安定化、(3)賃金と労働時間との関連性の希薄化と結果としての長時間労働、(4)成果を達成するための労働強化、の四点である。労働者は、単に成果を出すのではなく、社内の他の労働者よりも高い成果を上げ続けなければならない。天井が存在しない労働者間競争は、労働者の心身の健康を蝕み、労働者自身とその家族の生活に暗い影を落とすことになろう。 さらに、成果主義賃金が組織にもたらした歪みが、企業の活力や社内の人間関係を損なうことも指摘されている 。企業のビジョンや戦略との整合性や他の人事制度との結びつきを無視した成果主義賃金が企業の成長を阻害することが、これまでの事例の蓄積からも指摘されている。この点を危惧し、所謂「正しい成果主義」の導入を主張するものや、年功賃金への回帰を訴えるものもある 。 全体的にみて、日本の大企業における成果主義賃金の普及は、これらの問題点をむしろ悪化させる方向に進行していると考えられる。建設産業も例外ではない。成果主義賃金は、建設産業にも影響を及ぼしていると考えられる。1990年代以降、大手建設業者にも成果主義賃金が導入されている。高い成果を要求されたこれら大企業の労働者は、目標達成のために様々な手段を講じるであろうことは想像に難くない。近年急速に進む取引先・事業の発注先の業者に強要される単価の切り下げや無理な納期といった条件引き下げの原因の一端は、元請企業の労働者に課された成果主義賃金のプレッシャーに求められよう。このように、成果主義賃金は、企業内部の労働者のみならず、取引先や下請企業といった広範な領域にまたがる問題である。いまこそ、生活者の視点から成果主義賃金のあり方を根本的に再考する必要があろう。 参考文献 ・遠藤公嗣[1999]『日本の人事査定』ミネルヴァ書房。 ・城繁幸[2004]『内側から見た富士通「成果主義」の崩壊』光文社。 ・高橋伸夫[2004]『虚妄の成果主義』日経BP社。 ・溝上憲文[2004]『隣の成果主義』光文社。 ・柳下公一[2003]『ここが違う!「勝ち組企業」の成果主義』日本経済新聞社。 3.建設労働者の家計費の実態 ―埼玉土建生活実態調査に基づいて― 小澤 薫 1.調査の概要 本調査は、埼玉土建が組合員の生活実態を調査し、埼玉土建としての政策立案の基礎資料を得ることを目的に実施された。調査対象は、埼玉土建の組合員(2003年12月現在/8万3028人)で、調査項目は2003年6月1日~30日の世帯の収入と支出についてである。事業として経費に計上している部分は一切除く生活費に限定した。回収方法については、組合員数の5%を目標にして、埼玉土建本部が埼玉土建の各支部に目標数のアンケート用紙を配布した。各支部においては、班、分会または支部役員・事務所など各支部に任せて行なわれた。結果的に、2716票の回収を得られた。しかし、そのうち家計簿の記入が十分だったものは1226票であった。今回は、記入が十分であった1226票から、2003年の建設労働者の家計費の実態をみていく。 2.基本項目の分布(表1) まず、年齢構成は、50代が30.1%と最も多く、ついで60代21.8%、30代18.2%、40代17.5%と、50代以上で5割を超えている。 現在の仕事の状況についてみると、職種は、大工が20.1%と最も多く、電工7.7%、塗装6.1%という比率で、全体としては40におよぶ職種がみられた。経験年数は、10年未満から40年未満まで10年おきに区切ると、ほぼ20%ずつみられた。階層では、「常用」 が33.7%を占め、「一人親方」 と「法人役員」 が17.7%、「手間請」 14.5%となっている。仕事先は、「町場」 17.2%、「中小新丁場」 16.5%、「大手野丁場」 13.6%となっている。 家族構成をみると、本人を含めた2人世帯が34.4%、3人が23.9%、4人が20.7%となっている。1人暮らし、4人以上世帯はともに1割程度であった。本人以外に収入のある人がいる世帯は約半数で、そのうち配偶者に収入がある世帯が83.8%、その他の家族は4.9%、両方が7.7%となっている。さらに、配偶者の雇用形態は、パート27.5%、家族専従者12.6%、正社員11.0%となっている。 3.収入と支出について 収入については、本人・配偶者の収入として税金等をすべて含んだ総収入額、その他の扶養家族の収入としてその家計に入金されているだけの額を尋ねている。それらは勤め先収入、財産収入、社会保障給付など区別はなく、総収入となっている。扶養家族の人数については、配偶者がその中に入るのかどうか、必ずしも一致されていない。また、対象者が世帯主に限定されている訳ではないので、(扶養)家族の収入として親などのものも考えられる。そのため扶養家族の収入で生計が立てられている世帯があり、食費も住居費もともにないなど、支出がほとんどないものもみられた。 支出については、生活費内訳として、食費、住居費、水道・光熱費、家具・家事用品、被服・履物、保健・医療、交通・通信費、教育費、教養・娯楽、貯金、保険掛金、税金、その他の支出の13項目に分けて尋ねている。「事業(仕事)に関するものは除く」とあるものの、個々のケースをみていくと、水道・光熱費で7万円を超えていたいり、交通・通信費で20万円を超えてしまうなど、生活費だけとは捉えがたいものもみられた。特に、税金については非常に高額な世帯があり、10万円以上で60件、20万円以上で10件みられた。車両税、固定資産税などの可能性もあるが、事業税など事業に関するものが含まれている可能性は否定できない。 4.建設労働者の収入と支出の構造(表2,3) 家計の構造をみるにあたって、『家計調査』に合わせて、調査票の支出項目を分類した。食費、住居費、水道・光熱費、家具・家事用品、被服・履物、保健・医療、交通・通信費、教育費、教養・娯楽、その他の支出の10項目を「消費支出」、貯金、保険掛金を「実支出以外の支出」、税金を「非消費支出」とした。本調査では『家計調査』において「非消費支出」である社会保険料が保険掛金に、「実支出以外の支出」の土地家屋借金返済である住宅ローンなどが住居費に含まれている。 建設労働者の家計の特徴をみるために、『家計調査』における勤労者世帯の平均(2001年)と比較した 。世帯主(本人)の収入は、建設労働者が約8万円低い37万円で、配偶者収入は建設で2千円高くなっているが、実収入では11万円の格差があった。支出総額でも、22万円の格差があり、実支出で10万円、実支出以外の支出で10万円、特に、貯金、保険掛金で3万円ずつ勤労者に比べて建設は低くなっている。消費支出についても10万円ほど低いが、食費、住居費、光熱・水道費などの基礎的な生活部分の費目については、建設労働者の方が高くなっている。これらを構成比で見ると、実支出と実支出以外の支出の構成比が、勤労者世帯は68.7%、31.3%であるが、建設では79.3%、20.7%と、実支出の大きさと実支出以外の支出の小ささが顕著である。また、消費支出をみると、建設では食費と住居費だけで5割を超えている。その分、教養・娯楽、その他の支出が小さくなっている。 さらに他の産業との比較として、電機労働者の家計調査をみていく 。この調査対象が30~49歳なので、建設労働者もこの年齢に限定して比較した。 収入総額は、電機労働者が3万円、世帯主(本人)の収入でも、6万円ほど高くなっている。電機において世帯主収入が大きい分、建設で配偶者の収入が大きくなっている。支出総額では、電機が10万円高く、消費支出については30万円前後で大きな差はないが、実支出以外の支出は建設が電機の半分にすぎない。構成比でみると電機は実支出72.9%、実支出以外の支出27.1%、建設では前者が85.8%、後者が14.2%となっていて、ここでも建設労働者における貯金や社会保険料を含めた保険掛金への支出の小ささが伺える。消費支出では、食料費、住居費、交通・通信費、その他の支出など大きい費目について違いはないが、建設では特に、住居費が25.9%(電機17.2%)を占め、ついで食料費が23.4%(同20.1%)と、これらだけで支出の5割を占めている。その分、教育費、教養・娯楽、保健・医療が小さくなっている。 とにかく建設労働者の家計は、本人の収入が低く、支出については食料費、住居費という基礎的な生活費目が多くを占め、他についてはあまり費用を回せていない。電機労働者との比較でも明らかなように、これは比較的若い30~50歳の年齢層であっても同じであった。 5.赤字世帯 ここでは特に、家計の苦しい世帯の状況をみていく。世帯の総収入から実支出を差し引いて、実支出の方が多い世帯は167世帯(13.6%)あった。これを赤字世帯と捉える。この世帯は、建設全体と比べると、対象者の年齢が5歳高く53.6歳となっている。本人収入で17万円、配偶者収入で3万円も少なく、実収入は建設全体の半分ほどになっている。構成比で見ると、本人収入が9割近くを占め、世帯として本人への依存が高い世帯と言える。 その一方で支出については、総額として2万円ほど赤字世帯が高くなっている。その構成を見ると、建設全体で実支出79.3%、実支出以外の支出が20.7%であるが、赤字世帯では前者が85.8%、後者が14.2%と、赤字世帯における実支出の大きさと、実支出以外の支出の小ささがみてとれる。特に、実支出以外の支出では貯金が建設全体の19,859円(5.3%)と比べて6,533円(1.6%)と少ない。このように、実支出が大きく、実支出以外の支出が抑えられている。また、赤字世帯では税金が5千円ほど高くなっている。収入が建設全体に比べて15万円以上低いにもかかわらず、税金だけが高いのはかなり異常な状況である。なかには、1ヶ月の税金が45万円のものもいた。10万円以上では13件あり、ここが全体を引き上げてと考えられる。しかし、高額の納税をしているもので、階層、仕事先による偏りはみられなかった。 次に、消費支出の構成をみていくと、比率としては両者に大きな差はなく、食費、住居費、その他の支出、交通・通信費で7割以上を占めている。年齢が高いこともあって、保健・医療が建設全体の2倍の額になっている。しかし、教養・娯楽が1.5%と非常に小さくなっている。さらに、住居費が支出総額の30%以上を占めている世帯が40世帯(25.4%)、月の支払い20万円を超えている世帯も数件見られた。食費が30%を超えている世帯は43世帯(27.3%)あった。このように、生活基盤への偏りが大きく、収入と支出に大きな開きがあり、この差額がどのように補填されているかは分からない。 6.建設労働者の収入について 最後に、建設労働者本人の収入について、仕事の状況からみていく。 年齢では40代がピークで43万円、経験年数でもほぼ時期的には重なる20年から30年がピークで41万円となっている。低いところでは29歳未満と60歳以上が30万円、経験年数でも50年以上で24万円、10年未満で32万円となっている。 職種では、電工が一番高い。塗装や内装は電工よりも年齢・経験年数が低く、大工や左官は年齢・経験年数は高いが収入は低くなっている。階層では、個人事業主50万円、法人役員45万円と高く、3割を占めていた常用は、31万円と一番低かった。法人役員は配偶者や扶養家族の収入もそれなりにあるが、常用はここも低い。仕事先では、37万円前後で大きな差はないが、町場で年齢が52.1歳と高く、大手新丁場が45.2歳と低く、年齢的には違いがみられた。 これまでみてきたように、収入の低さが支出の構造に強く影響を与えていた。建設労働者の家計構造は、収入自体が低いことと、支出は食費、住居費など生活緊急度の高い基礎的な部分に偏りがみられ、教育費、保健・医療、教養・娯楽などが低く抑えられていた。これは、勤労者の低収入層に近い構造であった。 表1 建設労働者の基本属性

表2 建設労働者の収入・支出の構造

表3 勤労者世帯(2001年)と電機労働者(2003年)の収入と支出の構造

4.ダンプ労働者の働き方と賃金、単価の現状 建交労 廣瀬 肇 1.ダンプの実態 今日のダンプ労働者の実態は、自らダンプカー(1,200万円以上)を所有し、公共工事においては、2次~4次下請の元、最末端で働いている。 また、道路会社のプラント工場や砕石会社、生コン工場で専属的に働いている人もいる。しかし、外見上は事業者扱い(税法上)され、賃金は経費込みの運搬単価で支払われている。ダンプ業界ではこのことを一人一車の代車制度と呼んでいる。 この代車制度は、昭和30年代から建設産業の合理化によって始まった。それは公共工事の季節的波動性が(発注が秋から春先にかけておこなわれる為)要因となっているが、建設会社が高価なダンプカーの維持、管理や人件費等を抑制することが目的であった。工事がおこなわれる時期に、建設会社の都合の良い時に使用できるよう労働者に道具(ダンプ)を持たせた。 現在は、偽装請負など労働者性を隠して、使用者側の利益となる雇用形態が数多く作り出されているが、ダンプはその典型と思われる。 2.業種別の単価、労働条件について 以下のように仕事によって単価、労働条件が区別される。 (1)残土運搬 土木工事の現場に出入りしている。1日拘束される常用仕事で、工事の内容に左右されるが、場内運搬、捨て場への運搬、産廃収集運搬などがある。 2~3次以下の下請建設会社のつながりで仕事が回ってくるのが大半である。 現場では、監督の指揮命令で動き、場合によっては、長時間走らされ、燃料を多く消費することもある。重層下請構造の中で、単価たたきがおこなわれ、発注者は1日常用で約5万円積算しているが、元請建設会社のピンハネで、労働者本人には約3万円しか支払われない。 (2)合材 台引き、トン当たり1回運んでいくらと言う仕組みになっている。 工場の配車係の采配によって、1日の売り上げが決まってくる。 したがって配車の優先が要求になってくる。さらに合材では、間に入った運送会社に対して、トン当たり数%の手数料を払うことが常識になっている。また、会社によっては仕事が暇なときには、他の仕事をしてもよいだとか、一切やってはならないという縛りをつけるところもある。 こういった下で、職場で組合公然化し、夜間手当てや休日割り増し、建退共などをもらっているところもある。 (3)砕石 合材と同じく台引き。生コン、合材の原料となる砂利、砕石をプラント工場に納める。しかし、骨材価格は過積載が前提となっている。そのために過積載を強要される、または多く積まざるを得ない。したがって警察の取締りの対象となり、免許を守る要求が出てくる。 *基本的に労働者と扱われていないので、現場の稼動によって労働時間は仕事(業種)によって異なる。1日10時間労働が平均値。 どの仕事も、元請にあたる会社の采配によって単価や労働条件が押し付けられているのが現状である。残土について、賃金は二省協定労務費単価が積算基準となっているから、組合では、それを目安とした適正単価の支払いやピンハネ阻止の取組みを行っている。 5.大手企業交渉と建設現場労働者の賃金 東京都連 宮本 英典 1.41回目を向かえた関東地協の大手企業交渉 全建総連関東地協では、大手企業交渉を昭和58(1983)年よりはじめた。当初は、大手ゼネコン・ハウスメーカーのみならず、建設省・労働省や日本建設業団体連合会(日建連)、全国建設業協会、東京建設業協会、プレハブ建築協会、さらに三井不動産、住友不動産、東急不動産、野村不動産等の発注者へも要請・交渉をおこなっている。交渉スタイルも、ハチマキ・ゼッケンなどをして交渉会場の内外で気勢をあげるなど、今日のように紳士的ではなかった。 春・秋の年2回交渉で20年も続けてきた関東地協大手企業交渉は、それだけ大手ゼネコンやハウスメーカーの賃金・単価等の回答の蓄積をしてきたわけであるが、賃金調査部会では、それら企業交渉で回答されたいくつかの賃金・単価、標準作業量等を報告させていただいた。しかし、それは蓄積された長年の企業交渉での回答を充分に分析したものではなく、ただ企業が回答した賃金を資料として報告しただけであり、むしろ今後研究所で過去の資料をもとに分析していただければ幸いである。 2.いくつかの特徴点 企業交渉そのものが、交渉先企業で働く現場従事者の交渉ではなく、当初より「代理交渉」の性格を持っていること。また企業側も「直接雇用関係がない」との理由で真摯な態度で応対するところはなかった。 かつて佐藤工業の顧問であった佐崎昭二氏が、5年前(99年3月)の私たちの交渉団会議で「当初は雇用関係のない全建総連がなぜ来るのか、ゼネコンの中には率直に疑問があった」と述べていることでもわかる。 したがって、企業交渉での企業側の「通り一遍の」回答を聞いても、なかなか現場で検証することができず、前回交渉の回答より賃金が「下がっているのは何故か」等の追及は出来ても、「現場の声」「現場実態」を持ってリアルに攻めていくことができないでいた。 かかる中で、①ゼネコン・サブコン・ハウスメーカーに、賃金引上げを要求し、毎回下請業者・現場労働者に賃金・単価をいくら支払っているのか、②労働時間、休日、建退共の推進や法定福利費の確保等を要求してきた。 以上のような状況の中で、気がついたこととして、ハウスメーカーの賃金回答がゼネコンに比べ比較的高めの回答となっていること。例えば今年10月のミサワホームの回答が年収約600万円、積水ハウス内装工で年収665万円・外装工654万円、旭化成ホームズ大工40代で平均年収767万円、鳶590万円、塗装527万円、電気工644万円、大成建設住宅事業部大工43~59歳563万円、S×L大工735万円、パナホーム月収45~65万円という具合である。 しかも、東京都連の賃金アンケート結果をみると、企業側の回答より低い組合員が多くいるものの、確かにハウスメーカーの回答とほぼ同じ月収・年収を取っている組合員もいるのが一つの特徴である。 東京都連の賃金アンケートで、常用大工の賃金の平均が17,319円、手間請大工の賃金の平均が17,957円、年収平均434万円であることからすると、ハウスメーカーが企業交渉で回答した賃金と同様に貰っている組合員はかなり高い水準であることがわかる。ただし、東京都連賃金アンケート結果で、ハウスメーカーの平均をとると全体よりも低い金額であり、ハウスメーカーの回答が組合員全体としては現場とかけ離れている事もわかる。 二つ目に、かつては、ゼネコンの常用単価を聞いていたが、ここ5年は現場実態賃金を聞いている。ゼネコンの回答は、当初一次への発注単価がほとんどだったが、今年の交渉ではほとんどのゼネコンが現場調査をして回答するようになっている(全建総連の機関紙「ぜんけんそうれん」第1770号、2004年11月10日発行にゼネコンの賃金回答が掲載されているので参照)。 ゼネコンが本当に現場で賃金調査をしたかどうかは、東京都連の賃金アンケートの組合員がもらっている賃金額とほぼ合っているかどうかで、ある程度判断はつく。東京都連の賃金アンケートでは、町場の賃金の方が野丁場(ゼネコン現場)より高い賃金額となっているのが特長であり、ゼネコン現場の賃金は極めて低い賃金水準で、最近の交渉では組合の賃金の引き上げ要求はままならず、公共工事設計労務単価を下回らないようにと、賃金切り下げの歯止めを要求するのが精一杯で、企業側の回答をもとに、現場訪問行動における聞き取り調査との対比、労働条件改善を求める取り組みが主体となっている。 三つ目に、企業交渉で型枠工、鉄筋工等の標準作業量を聞いているが、過去と比べて、ゼネコンの発注単価が下がっている中で、作業量を多くして賃金が下がっているという実態となっている。人間として限界に近い型枠1日16㎡という作業量が平然と企業側から回答されているのも一つの特徴である。しかも工期もかつてより短縮されていることからすると、企業側が言ってきた「生産性が上がれば賃金が上がる」ということが全くの嘘である。 3.今後いかなる取り組みにおいて、賃金・単価を引き上げさせていけるのか 現場での闘いを重視して、現場でストライキが打てるような状況まで組織化できればいいが、当面は、公共工事現場での賃金・単価の実態をつかみ、公共工事設計労務単価との対比で歯止めをかけていくことを基本にしている。 以上、今回の賃金部会で簡単にまとまらない報告をさせていただいた。むしろこの20年間に企業が回答してきた賃金・単価・標準作業量等を分析できれば今後の企業交渉にもいかせることがでると思う。ぜひ研究所・研究者の方々に分析をしていただけることを願っている。 6.来年度の部会での検討課題 村松 加代子 建設労働者の賃金・労働条件を検討する意義と視点、および部会での報告内容については、既にこの冊子でまとめられているところである。今回の本報告には載せてはいないが、組合の賃金調査、モニター調査に基づく賃金・労働条件の実態(事務局)、生活賃金の確保と建設産業のルールづくりにむけて(百瀬)といったテーマに関しても、建設労働者の賃金・労働条件を把握する初期の学習会的な部会の中で取り上げた。来年度は、これらの内容をふまえて、当初の目的である、①建設現場労働者の賃金・労働実態を多面的(職種別、丁場別、年齢別、契約形態別、熟練度別など)に分析、問題点を明らかにする、②産別労働協約を展望し、賃金・労働条件の評価の仕組み、賃金のあり方などを提案する、に即して最終的なまとめを行う。 具体的には、①の現状分析に関しては、(1) 組合の賃金調査、モニター調査に基づく賃金・労働条件の実態、(2)ゼネコン・住宅メーカーの社員や他産業の労働者の賃金・労働条件、(3)他国の建設労働者の賃金・労働条件、②の産別労働協約への展望と賃金の基本的なあり方に関しては、(1)公契約条例等の法規の活用の到達点、(2)労資間のルール形成の到達点と労働協約への展望、(3)建設労働者の賃金の基本的なあり方、を報告し検討する。 来年度の部会の成果を実りあるものにするためにも、今年度、充分に検討できなかった点を含めて、来年度は以下の点が課題としてあげられる。 建設労働者の賃金・労働条件の実態をめぐっては、(元請)建設資本の動向に左右された賃金水準、格差構造についてあらためて考察していきたい。 建設労働者の賃金・労働条件は、建設産業の生産構造の特徴である(重層的な)元請・下請関係を通じて、(元請)建設資本の動向にとくに影響をうけてきたといえよう。もちろん、法制度上、地域最賃や労働基準法といった最低水準があり、また、賃金調査などを行えば、一定の金額階層に約2~3割が集中する傾向があり、世間相場が形成されていることがうかがえる。 しかし、とくに不況期は、(元請)建設資本や発注者のコスト削減の圧力が強く働き、労働力の「供給過剰」が喧伝されたりして、労働協約や公契約条例がない下では建設労働者の賃金は下落し続けることになる。さらには、労働者の雇用先の状況や雇用・賃金形態、職階、職種、年齢、経験年数、建設現場の性格(丁場、地域、公共・民間など)などの条件によって格差を付けられて、個別化、多様化―分断化していく。 このような建設労働者の賃金水準、格差構造の特徴と問題点を、来年度は、賃金調査の結果や大手企業交渉における企業の回答結果(労働時間や標準作業量を含む)、必要に応じた関係者への聞き取りなどによって整理していきたい。また、相対的把握の点からも、他職種・他産業の労働者の賃金水準などとの比較も行っていきたいと思う。 次に、産別労働協約への展望と賃金の基本的なあり方をめぐってだが、建設労働者にとって適正、公正な賃金・労働条件を実現させるためには産別労働協約、あるいは公契約条例は不可欠なものになろう。その点に関しては、冒頭の松丸論文に掲げられているところであり、その成果を充分に参考にしながら、部会において検討していきたいと思う。 賃金に関しては、生活かつ仕事に即した賃金のあり方の検討となる。本報告では、建設労働者の家計が他産業の労働者に比べて低収入・低所得にあること、また、日本の大企業の成果主義賃金には問題が多く、それにともなって建設労働者への影響が推察された。このような状況をふまえて、生活関連部分(最低あるいは標準的な生活費等)と仕事関連部分(熟練度による賃金等)の決定要素と組み合わせ方などを、既存の家計費関連の調査や統計資料などを活用しながら、われわれの立場から検討していくことになる。 いずれにしろ、建設労働者の賃金の下落基調や格差構造、分断化を克服できるような賃金・労働条件のあり方の提示と、労働協約の締結や公契約条例の制定、それを通じた建設労働者の連帯への可能性を視野にいれて最終年度を進めていきたい。 |